Por Fernando Quirós

Este texto es una invención, una construcción literaria que no pretende retratar hechos reales ni personas concretas. Sin embargo, la ficción, como el espejo de Dorian Gray, refleja más de lo que a veces quisiéramos admitir. Si en estas líneas alguien encuentra ecos de instituciones o figuras conocidas, no es casualidad, sino consecuencia inevitable de que la realidad, con sus gestos y delirios, tiende a imitar la literatura más de lo que la literatura imita a la realidad.

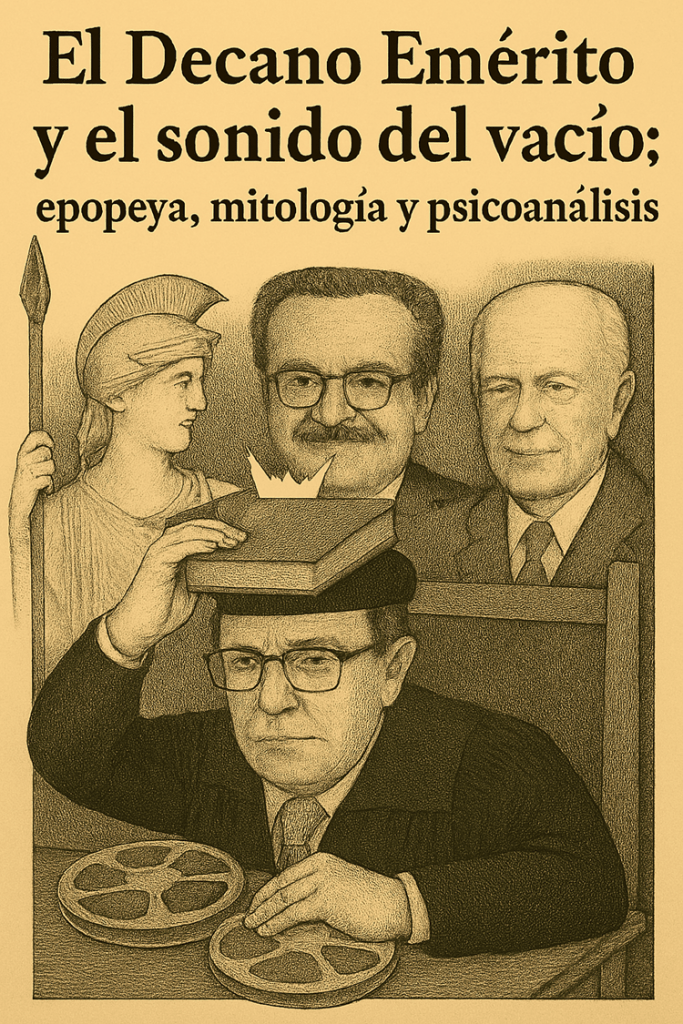

El Emérito se golpeó con un libro en la cabeza, y sonó a hueco. Por un instante, el eco de aquel golpe pareció extenderse por el despacho vacío, los pasillos desiertos de la facultad, los teléfonos que ya no sonaban. Nadie lo llamaba. Nadie lo consultaba. Nadie lo esperaba. Alguna vez fue el centro de la facultad: el estratega, el líder, el paladín de la academia. Ahora, solo quedaba un hombre sin cargo, sin tribuna, sin séquito.

Intentó perpetuar su influencia imponiendo a un sucesor manejable, alguien que seguiría su legado, que mantendría viva su visión, que gobernaría bajo su sombra. Pero con el tiempo, aquel elegido comenzó a soltar lastre. Y el lastre era él.

No comprendía cómo había llegado a este punto. Durante años, había construido su imagen con la precisión de un escultor obsesionado con la perfección. Se rodeó de seguidores que repetían sus palabras como dogma, contrató un Aedo que transformaba sus gestas en relatos heroicos, diseñó un mapa de titulaciones que, ajeno al periodismo, era tan simétrico y tecnológico que debía ser brillante. Pero ahora, todo parecía desmoronarse.

Tal vez, pensó, el problema no había sido el libro. Tal vez, cuando se golpea a alguien con un libro en la cabeza y el sonido es hueco, la culpa no es del libro.

El Emérito había creído que su conocimiento, su visión, su liderazgo eran incuestionables. Pero ¿y si el vacío no provenía de los libros que impuso, los discursos que pronunció, los proyectos que defendió? ¿Y si el hueco venía de él?

Dorian Gray pasó años contemplando su propia imagen, convencido de que su legado sería eterno, de que la facultad prosperaba bajo su mando. Sin embargo, al igual que el protagonista de Wilde, descubría demasiado tarde que la realidad no podía ocultarse para siempre. Su discurso de despedida, proclamando que todo lo había hecho bien, resonaba con la misma desesperación de Dorian cuando finalmente enfrentaba su retrato: un intento de aferrarse a la autoridad, de justificar su historia, de lanzar una última sentencia contra sus opositores. Pero la historia, implacable, no perdonaba.

En su mente, era un Quijote recorriendo los pasillos de la academia, creyéndose un paladín, un cruzado contra las fuerzas del rectorado, un defensor de la educación frente a los dragones burocráticos. Veía en su gestión una epopeya, en sus decisiones un acto de valentía, en su resistencia una prueba de honor. No obstante, como el hidalgo de Cervantes, su lucha estuvo marcada por molinos de viento disfrazados de enemigos, por gestas que, vistas desde fuera, no eran más que delirios de grandeza.

El llamado del poder lo sedujo, como a Macbeth, y trató de consolidar su dominio. Fundó su propia Orden, rodeándose de seguidores que celebraban sus decisiones en una mesa digna de Camelot. Ignoró las señales de su caída, convencido de que su reinado sería eterno. Pero, al igual que el rey escocés, descubría demasiado tarde que la ambición desmedida siempre tiene consecuencias.

Impulsado por su visión, voló demasiado alto, creyendo que su facultad se transformaría en un bastión de innovación. Sin embargo, como Ícaro, ignoró las advertencias y cayó al vacío. Su proyecto de titulaciones fracasaba, la facultad se vaciaba, y su despedida estaba marcada por la ironía y el desencanto.

La adversidad fue su constante, como en la condena de Sísifo. La pandemia, la tormenta Filomena, el apagón, la oposición de los conspiradores. Cada vez que parecía avanzar, nuevas dificultades surgían, frustrando sus planes. Su intento de transformar la facultad se convirtió en una tarea interminable, y al final, como el rey castigado, se encontró atrapado en un ciclo de esfuerzo sin recompensa.

Desafió la autoridad del rectorado con la audacia de Prometeo, creyéndose un iluminador de la academia. Abrió aulas cuando el rector ordenó cerrarlas. En el Consejo de Gobierno, luchó por su visión con determinación. Pero, como el titán, su desafío no quedó impune, y al final, su despedida no fue la de un héroe victorioso, sino la de un líder que enfrentaba las consecuencias de su rebelión. La Inspección de Servicios lo llamó.

Las señales estaban ahí, pero no quiso verlas, como Edipo. Creyó que su gestión había sido gloriosa, que su liderazgo era indiscutible, que la facultad prosperaba bajo su mando. Sin embargo, la verdad que evitó siempre estuvo frente a él.

No se marchaba sin lanzar una última sentencia contra sus opositores, como Medea. «A cada cerdo le llega su San Martín«, proclamaba, como si su partida fuera un ajuste de cuentas, una advertencia de que nadie escapa a las consecuencias de sus actos. Pero la historia, implacable, no perdonaba, y su frase final resonaba con una ironía que trascendía su intención.

Y cuando la imagen que había construido empezaba a desmoronarse, buscaba respuestas. Se recostaba en el diván, con la solemnidad de un emperador destronado, con la fatiga de un héroe que había luchado contra enemigos imaginarios, con la angustia de un estratega que veía su castillo derrumbarse. Frente a él, el espectro de Sigmund Freud observaba con paciencia, listo para desentrañar los mecanismos ocultos de su mente.

El espectro de Freud observó el derrumbe del Emérito con paciente indiferencia y formuló su diagnóstico: narcisismo exacerbado, delirio de grandeza y negación obsesiva de la realidad. Un hombre que confundió el eco de su voz con el aplauso de la historia….

… Y así, vencido no por sus enemigos, sino por sí mismo, desapareció entre el sonido hueco de su propia cabeza.

Replica a Paula Ferrer Cancelar la respuesta