Por Fernando Quirós

La Complutense entra en un tiempo en el que la presión acumulada sobre la universidad pública ya no puede seguir disimulándose bajo la apariencia de normalidad administrativa. La erosión de la autonomía, la asfixia presupuestaria y el silencioso disciplinamiento institucional han alcanzado un punto en el que la comunidad académica se ve obligada a ocupar el espacio público para defender su propia existencia. Los decanos, aislados en Sol frente al Gobierno regional, simbolizaron esa soledad política que precede a toda ruptura. La ciudad descubrió entonces que la universidad no habla solo cuando la escuchan, sino cuando la obligan a callar. Y 2026 va a ser el año en que esa voz, largamente contenida, deje de replegarse.

Este año de 2026 va a ser decisivo, no por la superstición del calendario, sino por la acumulación de tensiones que, durante más de una década, han ido estrechando el espacio vital de la universidad pública hasta convertir su funcionamiento cotidiano en un ejercicio de resistencia silenciosa, casi respiratoria, como si cada curso académico se desarrollara bajo una presión atmosférica ligeramente más alta que la anterior. Es el año en que la Complutense deja de absorber esa presión sin respuesta y comienza a devolverla, recordando que su existencia nunca estuvo destinada a encajar dócilmente en los márgenes de un mercado universitario que solo reconoce valor en aquello que puede ser empaquetado, vendido o gestionado como un producto, sino a sostener un espacio de pensamiento, conflicto y autonomía que incomoda precisamente porque no se deja reducir a un logotipo útil para el escaparate neoliberal madrileño.

La Comunidad de Madrid ha perfeccionado un método de control que no necesita decretos explícitos para operar, porque se basa en una erosión lenta y persistente que actúa sin tocar, en una asfixia que se ejerce sin prohibir, en una disciplina que se impone sin declararse, de modo que la autonomía universitaria no se deroga de manera frontal, sino que se evapora en presupuestos que llegan tarde y mal, en techos de gasto que encogen la vida institucional, en normativas que transforman cada decisión en un laberinto donde la burocracia sustituye a la política y donde la gestión se convierte en un mecanismo de contención más que en un instrumento de desarrollo. La Complutense, por su tamaño, su densidad humana y su complejidad interna, es la primera en percibir cómo el aire se vuelve más denso, más estrecho, más difícil de respirar, y esa asfixia no se manifiesta como un golpe repentino, sino como una presión constante, como una mano invisible que aprieta sin dejar marca.

En ese contexto, el rectorado dejó de funcionar como un espacio de cohesión para convertirse en un punto de fricción permanente, especialmente desde que el pacto con el Partido Popular que facilitó el primer ascenso del rector fracturó a una parte significativa de la comunidad universitaria; desde que el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre alteró el equilibrio simbólico de la institución y reconfiguró su relación con quienes sostienen lo público; desde que la campaña que condujo al segundo mandato consolidó un clima áspero; y desde que la composición posterior del equipo rectoral, con perfiles estrechamente vinculados al PP, confirmó una deriva que muchos ya intuían. La Complutense quedó así atrapada entre presiones externas cada vez más intensas y un rectorado alineado con quienes aspiran a domesticarla, pero la universidad no es un despacho ni un trámite administrativo: es un cuerpo vivo, y cuando un cuerpo vivo se siente acorralado, responde.

La respuesta llegó a través de la Plataforma UCM por la Pública, que irrumpió como un torrente humano capaz de activar una memoria colectiva que parecía adormecida, reuniendo a profesores, estudiantes y personal de administración y servicios en un mismo pulso que transformó la dispersión en estructura, la resignación en movimiento y la queja aislada en una afirmación política de gran escala. La universidad recuperó la voz plural que la define cuando se reconoce a sí misma como comunidad; dejó de pedir y empezó a exigir; dejó de esperar y comenzó a caminar.

En ese clima de creciente presión, se produjo un gesto que condensó de manera especialmente clara la fractura institucional: los veintiséis decanos de la Universidad Complutense decidieron leer públicamente, en plena Puerta del Sol y frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, un manifiesto que denunciaba la erosión sistemática de la autonomía universitaria y que, por la forma en que fue pronunciado, transmitía la sensación de que quienes hablaban lo hacían desde una soledad institucional casi absoluta. La imagen de los decanos ocupando el espacio público, situándose en el corazón político de la ciudad para defender la universidad mientras el rector guardaba silencio, reveló hasta qué punto la responsabilidad de sostener lo público había recaído en quienes, paradójicamente, parecían estar más expuestos y más solos. Aquel acto, insólito por su contundencia y por la ausencia visible de quien debería haber encabezado la defensa de la institución, convirtió la Puerta del Sol en un escenario donde la Complutense se vio obligada a representarse a sí misma sin el respaldo de su máxima autoridad, y donde la ciudad pudo percibir que la defensa de la universidad pública había dejado de ser un asunto interno para convertirse en un conflicto político de primer orden.

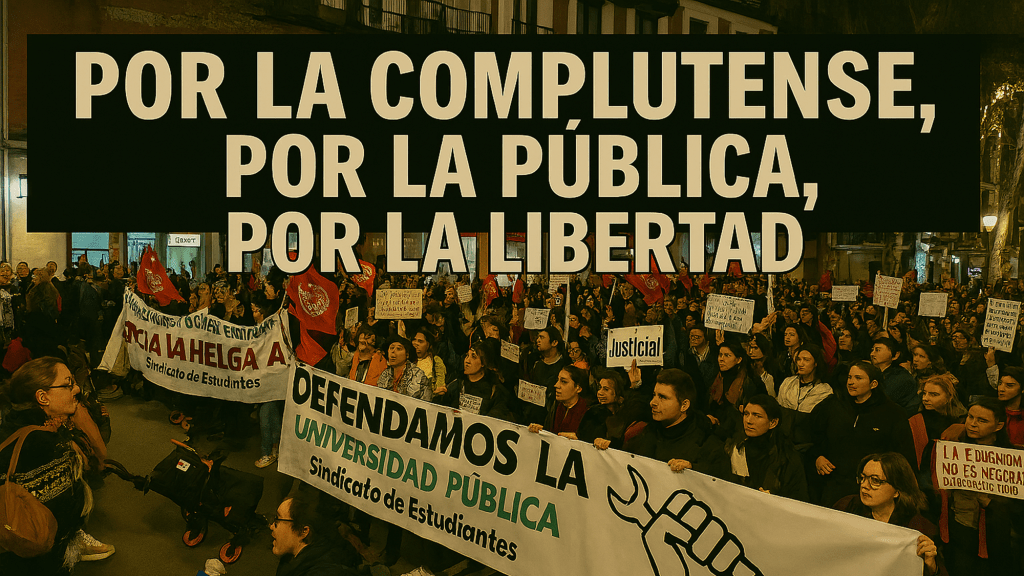

La huelga no fue un gesto simbólico, sino un terremoto que abrió una grieta en el relato de normalidad, una afirmación rotunda de que la universidad pública no es un edificio ni una marca, sino un cuerpo colectivo que se levanta cuando la presión supera el límite de lo tolerable. No paralizó la universidad: la reactivó, devolviéndola a su respiración profunda, a su memoria de lucha, a su vocación crítica. Las clases en la calle se convirtieron en un acto de insumisión pedagógica que desplazó la docencia hacia plazas, aceras, escaleras y jardines, allí donde cupiera un círculo improvisado de sillas, allí donde una voz pudiera proyectarse sin micrófono, allí donde la ciudad pudiera escuchar lo que dentro se intentaba silenciar. Si dentro no se podía respirar, se respiró fuera; si se cerraban las puertas, se ocupó el aire. La ciudad se transformó en campus y el campus en ciudad, disolviendo la frontera entre lo académico y lo público.

Las manifestaciones masivas marcaron el momento en que la Complutense decidió avanzar como un cuerpo que no acepta ser reducido a trámite, como una institución que recuerda que su presencia en la ciudad tiene un peso político que ningún relato mediático puede domesticar. Miles de cuerpos, miles de voces y miles de pasos obligaron a Madrid a escuchar la densidad de lo público cuando se mueve unido, revelando que la universidad, cuando actúa como comunidad, no es un actor menor, sino una fuerza capaz de alterar el clima político de la ciudad.

La erosión de la autonomía universitaria suele llegar como una llovizna persistente, pero la Plataforma UCM por la Pública demostró que existe una lluvia inversa, una que asciende desde abajo y que no erosiona sino que despierta, que no disciplina sino que desborda, que convierte la queja en fuerza, la fuerza en movimiento y el movimiento en una tempestad que obliga a replantear los límites de lo posible. La Complutense vive entre un pasado en el que fue referencia indiscutible y un presente que intenta convertirla en un actor más dentro de un mercado universitario que no fue diseñado para protegerla, sino para superarla, pero sigue ahí: demasiado grande para desaparecer, demasiado antigua para olvidar, demasiado viva para obedecer. No se adapta: resiste. No se pliega: se expande. No se resigna: persiste.

La Complutense incomoda porque introduce una perturbación constante en un ecosistema político que preferiría verla reducida a una función ornamental. Su mera existencia, con su densidad histórica y su vocación crítica, actúa como un recordatorio de que todavía persisten espacios donde lo público conserva un peso real, donde la autonomía no se ha convertido en un trámite y donde el pensamiento no se somete con facilidad a los ritmos del mercado. Esa capacidad para mantener un territorio de resistencia —a veces tenue, a veces vibrante, pero siempre presente— explica por qué sigue siendo un actor difícil de domesticar incluso en un tiempo que premia la obediencia, la marca y la neutralización de cualquier forma de conflicto.

En una ciudad que ha convertido la gestión en ideología, la presencia de una universidad pública que se niega a diluirse en la lógica del mercado adquiere un carácter casi insurreccional. La Complutense no es solo una institución académica: es una anomalía persistente, una forma de vida pública que se resiste a ser absorbida por la maquinaria que la rodea, un espacio donde la memoria institucional funciona como una reserva de futuro y donde la comunidad universitaria se reconoce como sujeto político y no como clientela.

En un tiempo que premia la obediencia y la marca, la Complutense no es una universidad: es una tempestad. Y en Madrid, una tempestad pública constituye, por sí sola, una forma de insurrección.

Deja un comentario