Por Fernando Quirós

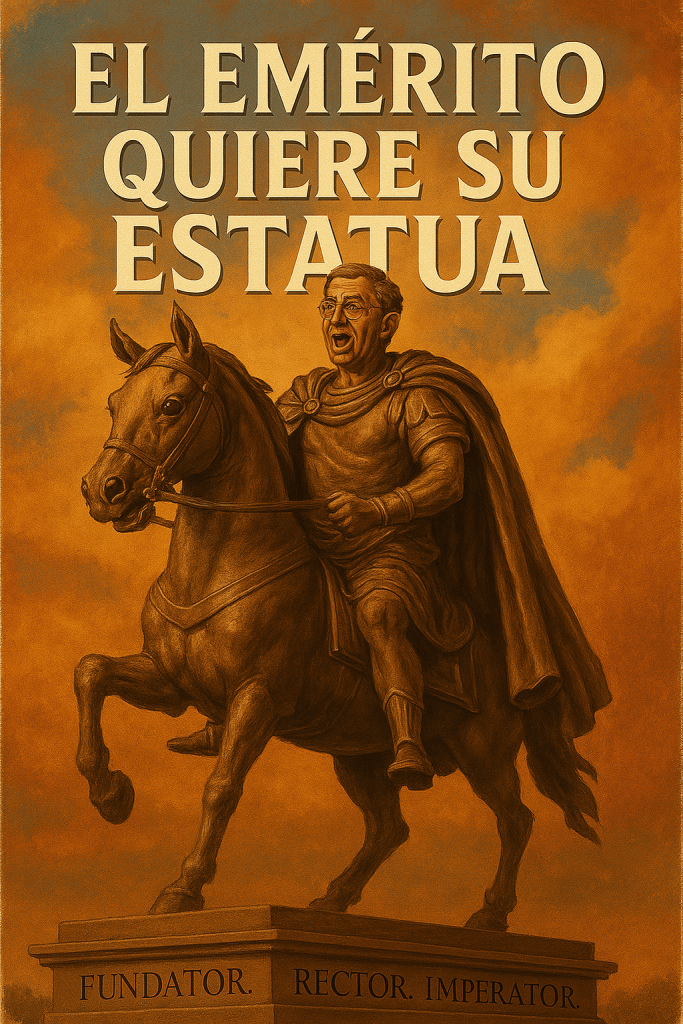

Este texto es una invención, una construcción literaria que no pretende retratar hechos reales ni personas concretas. Entre la nostalgia imperial y la pulsión escultórica, el Decano Emérito protagoniza su último acto: no una despedida, sino una epopeya de bronce abortada. En la antesala de su retiro, el viejo fundador busca eternizar su legado sobre un corcel simbólico, pero tropieza con el espíritu crítico de una generación que prefiere becas a estatuas. Esta es la historia de una ambición monumental… y su desmontaje colectivo.

Del despacho al pedestal: crónica de una caída ascendente

El Emérito, herido por el olvido y dolido por la ingratitud de la historia, alzó la voz con la dignidad ofendida de un emperador romano defenestrado. “¡Un homenaje!”, exclamó ante las paredes sordas del consejo. “Merezco algo más que un adiós. He dado forma a esta facultad con mis propias manos, moldeándola como un artista ciego y tenaz. No puede ser que me vaya envuelto en silencio.”

Pensó primero en una banda, cruzándole el pecho como un general victorioso; luego, en una medalla de oro bruñido, pesada, con su perfil grabado como en las antiguas monedas imperiales. Incluso imaginó un toisón colgado de su cuello, al estilo de los grandes linajes europeos. Pero todos esos símbolos le parecieron efímeros, meras baratijas ante la grandeza de su legado.

“Una estatua”, proclamó, “¡una escultura ecuestre!” Porque no bastaba con figurar. Quería cabalgar. Como César, Alejandro o Napoleón. Su legado, pensaba, debía erguirse sobre un corcel rampante, ataviado como Octavio Augusto, con su capa roja ondeando al viento, el brazo derecho señalando el horizonte (o, quizá, el despacho del rector). En el pedestal: Fundator. Rector. Imperator.

Al principio, pensó ubicarla entre los dos edificios de la facultad, para ser visto por quienes cruzaran el patio. Pero no bastaba. Reflexionó entonces: —“Frente a la fachada”, murmuró, como quien encuentra el destino de una catedral.

El problema no era el espacio. Siempre habría margen para reubicar el viejo monumento a los que dieron su vida por la libertad de información. Total, a él eso le importaba un pito. Ese memorial de solemnidad democrática podía trasladarse al jardín trasero o a una vitrina en el sótano. A fin de cuentas, la libertad de prensa era una nota a pie de página comparada con su legado inmortal.

Pero lo que realmente lo inquietaba era la visibilidad. Desde la Avenida Complutense —arteria del campus, escaparate del prestigio universitario— no se apreciaría su estatua en todo su esplendor. Una estatua que no se ve, reflexionó, es una estatua no vivida. Y una gloria no vivida es una injusticia histórica.

Y entonces, como un estratega que traza un movimiento final en su campaña, tuvo una revelación topográfica.

El sitio ideal era la Plaza de Ramón y Cajal, justo donde estaba la estación de metro. Ahí donde el tránsito era constante, incesante, multiforme. Cientos, miles de personas circulaban a diario entre clases, citas, almuerzos, concentraciones y jornadas culturales. Una multitud fluctuante y necesaria. Testigos de su grandeza.

—“Ahí. Justo ahí.” —dijo, señalando el espacio donde se erguía, hasta ahora, El Relevo, esa escultura abstracta que siempre le pareció una acumulación aleatoria de hierros sin alma.

Su estatua iría allí. Majestuosa. Rampante. Visible desde todos los ángulos. El bronce reluciría al sol de mediodía, y de noche, con la iluminación adecuada, su silueta proyectaría una sombra heroica sobre los adoquines. Los viajeros emergiendo del metro levantarían la vista, acaso confundidos, acaso impresionados, y lo verían: el paladín del saber cabalgando sobre sus glorias pasadas.

—“Un cambio de época requiere un nuevo símbolo” —declaró, como si inscribiera el epígrafe de una era.

Lo presentó con solemnidad, en un Consejo Extraordinario convocado ad hoc. El punto en el orden del día no dejaba lugar a dudas: “Propuesta de homenaje escultórico permanente a la trayectoria fundacional del Decano Emérito.”

Traía incluso una maqueta, que había encargado con fondos extraídos de “Actividades de Promoción Institucional”. Sobre un tablero de corcho, el Emérito cabalgaba glorioso sobre un caballo de cartulina plastificada, con toga hecha de servilleta doblada y gafas de alambre. Al pie del pedestal, una frase en latín mal declinada: Equus sapientiae in aeternum galopabit.

Los miembros del Consejo se miraban entre sí con una mezcla de vergüenza ajena, miedo reverencial y desconcierto semántico. El Decano intentó hablar, pero fue interrumpido por el propio Emérito, que ya imaginaba la rotonda inaugural con alfombra roja y la Orquesta Complutense interpretando una versión sinfónica del Gaudeamos igitur.

Y entonces sucedió: La Asamblea General de Estudiantes se pronunció. Convocaron una reunión urgente en el Aula Magna. Hubo pancartas. Micrófonos abiertos. Se gritó “¡Menos estatuas, más becas!” y también “¡Cabalgas sobre nuestras tasas!”. Una alumna de tercero leyó un manifiesto donde comparaba la estatua con “una versión académica de la megalomanía tardofranquista”. Un grupo de doctorandos lanzó propuestas alternativas, como rebautizar la sala de reprografía en su honor o dedicarle un filtro de Instagram.

El clímax llegó cuando un grupo de estudiantes manipuló la maqueta oficial y sustituyó al corcel por un patinete eléctrico. El Emérito, horrorizado, gritó: —¡Ese no es mi transporte epifánico! ¡Retiren ese ultraje!

Pese al escándalo, la votación se celebró. Pero no hubo margen para interpretaciones ni épica contable: 2 votos a favor, 34 en contra, 1 abstención y y un voto nulo con un dibujo de Freud cabalgando al Emérito. Fue un naufragio democrático.

El Emérito no lo podía creer. Protestó, alegando manipulación, ignorancia estética, decadencia del gusto clásico. Exigió que se repitiera la votación con toga ceremonial. —“¡Un colegio sin memoria es un solar con fotocopiadora!” —exclamó, golpeando la mesa.

Pero era inútil. La estatua no se haría. Al menos, no por ahora. Ni licitación. Ni pedestal. Ni bronce. Ni corcel.

Y sin embargo, la maqueta permaneció. El becario que la construyó, un alumno aplicado de Bellas Artes, la había elaborado sobre un expositor de metacrilato de difícil desmontaje, pegado con un adhesivo de secado irreversible (marca “BunkerFix Ultra”). Quitarla requería obras. Presupuesto. Un informe de riesgos. Y al menos tres firmas. Nadie se atrevió a iniciar el trámite.

Y así, la maqueta quedó expuesta junto a la máquina de café, como una reliquia de un futuro que jamás fue. Nadie la miraba. Salvo un estudiante extranjero que, cada tarde, le dejaba una galleta como ofrenda, convencido de que era un tótem institucional.

Deja un comentario