Por Fernando Quirós

Juró defender la universidad y terminó rindiéndola. Bajo la promesa de pluralismo, abrió la puerta a quienes desprecian el saber y la autonomía. Esta es la historia de un rector que, como Bruto, empuñó el gesto más solemne contra el cuerpo que debía proteger. La memoria le recuerda lo que el poder preferiría olvidar.

La universidad pública no debería ser una extensión sumisa de los intereses partidistas ni un escenario para gestos simbólicos vacíos. Su razón de ser radica en fomentar el pensamiento crítico, la autonomía institucional y la transparencia en la toma de decisiones. Por eso resulta tan desconcertante —y preocupante— el comportamiento del rector de la Universidad Complutense de Madrid, cuya gestión ha transitado del progresismo prometido a una deriva marcada por contradicciones, pactos opacos y concesiones ideológicas.

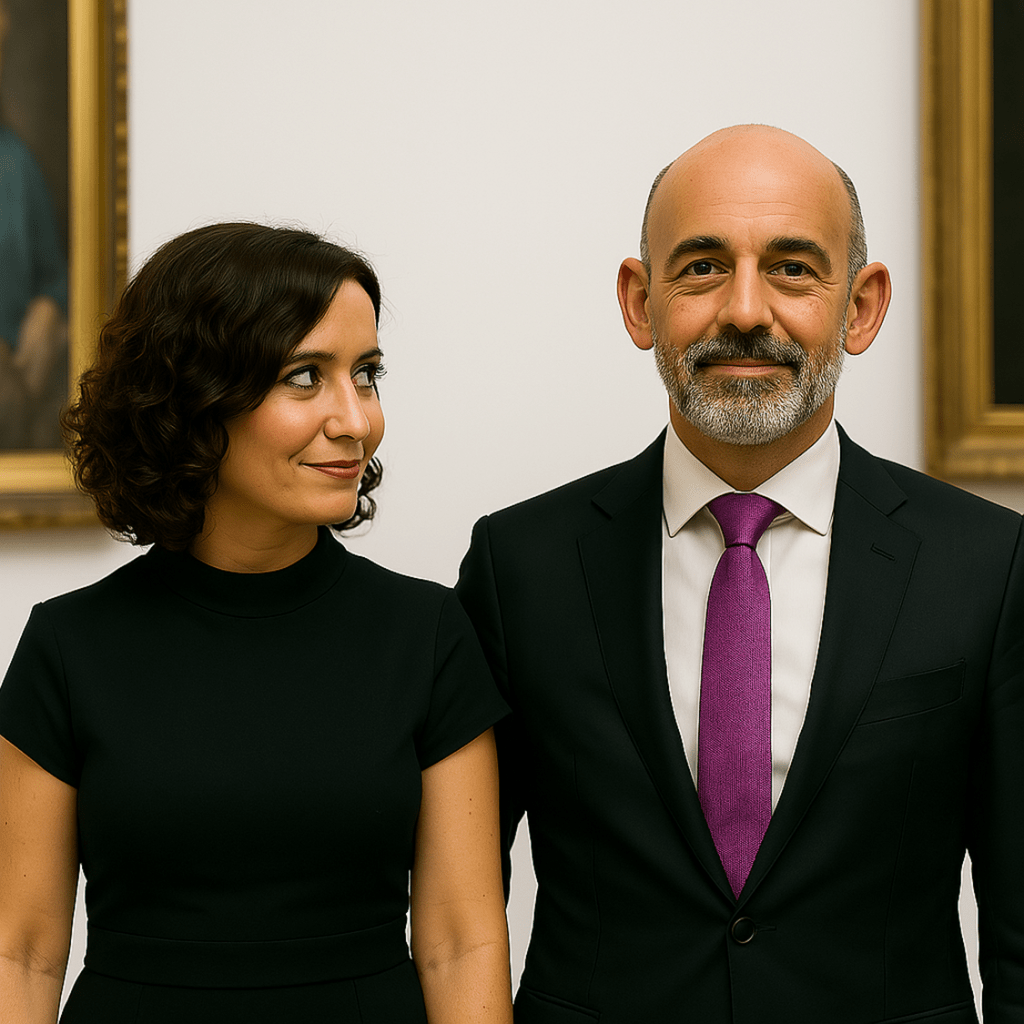

El caso más evidente de esta ambigüedad moral fue el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como Alumna Ilustre. No solo por lo que implica reconocer con tal distinción a una figura política abiertamente hostil hacia la universidad pública, sino por la carga simbólica de que dicha iniciativa proviniera del propio rector. La misma presidenta que, al asumir su nombramiento, calificó a la Complutense de “nido de izquierdistas” y la acusó de “repartir títulos como churros”, recibió un homenaje institucional frente a una comunidad que, en gran mayoría, lo rechazaba. ¿Qué sentido tiene promover la excelencia de alguien que ha denigrado públicamente a la institución? ¿Cómo justificar tal reconocimiento sin caer en el cinismo o en el cálculo político más burdo?

Pero esta no es una historia de un solo gesto, sino de una deriva que comenzó mucho antes. En 2019, el entonces candidato a rector —procedente del ala progresista de la UCM y respaldado por sectores comprometidos con la autonomía universitaria— negoció en secreto, y a espaldas de sus propios partidarios, un pacto con el Partido Popular. La inclusión de personas afines al PP en puestos clave de su equipo rectoral no fue producto de la pluralidad, sino resultado de una transacción opaca que traicionó el proyecto con el que había sido elegido. Este giro, silenciado a quienes habían depositado su confianza en una promesa de regeneración, marcó el inicio de un distanciamiento preocupante entre la comunidad universitaria y su representación institucional. Como Bruto en la tragedia de Shakespeare, el rector parece haber confundido la lealtad a los principios con el deber de traicionar a quienes confiaron en él, convencido —quizá— de que pactar con el adversario era una forma de proteger a la institución. Pero al igual que el romano, su acto ha sido instrumentalizado por quienes no buscan el bien común, sino el control.

La situación se agravó con las elecciones rectorales de 2023, que se convirtieron en un campo de batalla ideológico. Lejos de tratarse de un ejercicio democrático ejemplar, el proceso estuvo teñido de interferencias externas, protagonizadas por grupos políticos vinculados al PP. La asociación Libertad Sin Ira —brazo operativo de Nuevas Generaciones— desplegó una campaña agresiva: infiltraciones en chats estudiantiles, reparto de sobres con papeletas de Goyache, propaganda ofensiva contra candidaturas progresistas y una narrativa polarizadora que redujo la universidad a un escenario de trincheras. La complicidad del entorno institucional —que no reaccionó ante estas maniobras— fue tan llamativa como el silencio posterior de quienes tenían el deber de defender la limpieza del proceso.

El día de la investidura del nuevo rector, con Ayuso presidiendo el acto, simbolizó la culminación de este proceso de captura simbólica. En lugar de responder a los ataques vertidos desde la tribuna contra la universidad pública, el rector optó por un discurso conciliador, incluso adulador. Se invocó una supuesta misión transformadora para la Complutense, afirmando que su candidatura era “la única capaz” de convertirla en referente nacional. Una afirmación arrogante y excluyente, que revela una visión estrecha del liderazgo universitario.

Y ahora, como cierre de este inquietante ciclo, se presenta el borrador de la LESUC: una reforma legislativa que, bajo el pretexto de modernizar el sistema, propone una arquitectura de control vertical que recuerda épocas autoritarias. Medidas disciplinarias que pueden castigar la disidencia intelectual, criterios ambiguos para sancionar a quienes ejerzan su libertad de expresión, y ninguna solución real a la infrafinanciación endémica que asfixia a las universidades públicas. Un golpe brutal y profundo, a la autonomía académica.

En este contexto, resulta urgente formular una exigencia clara: si el rector Goyache aún conserva un compromiso genuino con la institución que representa, debe rectificar. Retirar el nombramiento de Ayuso como Alumna Ilustre sería un acto de coherencia, y reformar su equipo para despojarlo de imposiciones ideológicas sería un gesto reparador. No se trata solo de su mandato personal, sino de proteger la dignidad compartida de una comunidad que —pese al desgaste— sigue creyendo en la universidad como espacio de pensamiento libre y resistencia ética.

Porque cuando la memoria incomoda, el poder responde con silencios. Pero hay silencios que se vuelven cómplices. Y la universidad no puede permitirse el lujo de callar

Deja un comentario