Por Fernando Quirós

Este texto es una creación literaria. Cualquier parecido con personas reales, instituciones o acontecimientos es pura coincidencia. A través de un diálogo imaginario entre Maquiavelo, Freud, Jung y Marx, se explora la naturaleza implacable del poder: su adquisición, su conservación y su inevitable desgaste. En esta reflexión maquiavelista, se desentraña la tragedia de quien creyó que el poder se hereda, sin comprender que solo se mantiene a través de la astucia, la estrategia y la capacidad de adaptarse a la realidad cambiante.

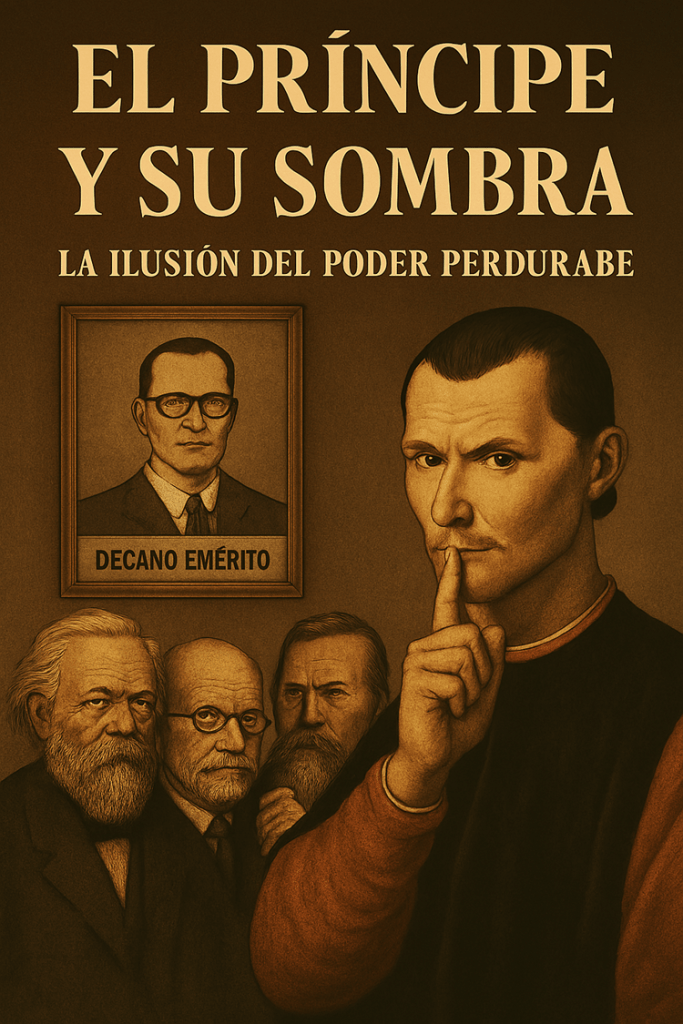

Maquiavelo irrumpió en la sala con la determinación de quien no pide permiso, sino que lo toma. Freud, Jung y Marx, enfrascados en su solemne análisis sobre la caída del Emérito, levantaron la vista. Pero antes de que pudieran reaccionar, Maquiavelo alzó un dedo y les impuso silencio.

—¡Vaya manera de equivocarse! Escuchen mi interpretación de este Decano Emérito.

Los tres espectros se acomodaron en sus sillones, resignados a escuchar.

Maquiavelo avanzó lentamente por la sala, las manos entrelazadas detrás de la espalda, como quien contempla el tablero de un juego ya resuelto.

—Os habéis entretenido en analizarlo desde el psicoanálisis y el materialismo histórico. Freud, seguro que has encontrado en él un caso de narcisismo patológico, un hombre atrapado en la fantasía de su propia grandeza, incapaz de aceptar la realidad de su declive. Y tú, Marx, habrás visto en su caída la lógica implacable de la estructura: un burócrata que creyó que su voluntad podía imponerse sobre las condiciones materiales, sin comprender que el sistema lo devoraría cuando ya no fuera útil.

Freud exhaló el humo con paciencia.

—¿Entonces su error fue no comprender la naturaleza del poder? —preguntó Freud.

Maquiavelo sonrió con ironía.

—No, su error fue creer que el poder se hereda, que su legado sería eterno, que su sucesor perpetuaría su visión sin cuestionarla. Pero el poder no perdona la complacencia. Y cuando el Emérito dejó de ejercerlo, cuando creyó que su autoridad era incuestionable, el sistema lo devoró sin piedad.

Jung frunció el ceño.

—¿Y su gran proyecto? ¿Su reforma académica?

Maquiavelo soltó una carcajada seca.

—¡Ah, su gran obra! Un desastroso plan de estudios, diseñado sin tener ni idea, sin conocimientos básicos, sin siquiera comprender la esencia de la enseñanza. ¡Una verdadera osadía! Creyó que podía redibujar el mapa académico como quien mueve piezas en un tablero, sin entender que el conocimiento no se somete a la voluntad de los mediocres.

Marx intervino con frialdad.

—Entonces, ¿su mayor error fue confiar en que su sucesor le sería leal?

Maquiavelo negó con la cabeza.

—No, su error fue no asegurarse de que la lealtad fuera irreversible. Un verdadero Príncipe no deja cabos sueltos. No permite que su heredero tenga la opción de traicionarlo. Debió haber consolidado su influencia de manera que, incluso en su ausencia, su voluntad siguiera siendo ley.

Se giró hacia Freud, Jung y Marx, que lo observaban con la misma indiferencia con la que habían analizado al Emérito.

—Este hombre es un caso fascinante. Un mediocre que creyó ser indispensable. Un estratega que confundió su voz con la historia. Un Príncipe que olvidó que el poder no perdona la complacencia.

Pero, al menos, hay algo que hizo bien.

Maquiavelo se detuvo, cruzó los brazos y sonrió con aprobación.

—Si algo hay que reconocerle, es que entendió una verdad fundamental: el poder no se sostiene solo con decretos, sino con una red de fieles. Y en eso, fue astuto. Creó una red clientelar digna de admiración, un sistema de favores y dependencias que aseguraba que, mientras él estuviera en el trono, nadie osaría desafiarlo.

Freud levantó una ceja.

—¿Elogias su nepotismo?

Maquiavelo negó con la cabeza.

—No nepotismo, maestro Freud. Estrategia. ¿Acaso no es admirable que haya sabido rodearse de seguidores que dependían de él para su supervivencia académica? ¿Que haya convertido cada puesto, cada recurso, cada oportunidad en una moneda de cambio? Eso, señores, es poder bien ejercido.

Jung intervino, pensativo.

—Pero cayó. Su sucesor lo abandonó. Su influencia se desmoronó.

Maquiavelo hizo un gesto de falsa tristeza.

—Ah, la ingratitud de los discípulos. Pero no fue solo la red clientelar lo que sostuvo su dominio. También supo construir un aparato de propaganda formidable.

Marx frunció el ceño.

—¿Propaganda?

Maquiavelo asintió.

—Sí. Entendió que la percepción es más poderosa que la realidad. Mientras su imagen fuera la de un líder indiscutible, mientras sus hazañas fueran narradas como gestas heroicas, mientras su voz resonara como la única verdad, su poder se mantendría intacto.

Freud exhaló el humo con paciencia.

—Entonces, ¿su error fue no comprender la naturaleza del poder?

Maquiavelo soltó una carcajada seca.

—No, su error fue confiar en que su red clientelar y su aparato de propaganda serían suficientes para sostenerlo cuando la estructura real del poder ya no lo necesitaba. Creyó que podía desafiar la realidad con relatos, que podía gobernar con fidelidades compradas, que podía perpetuarse sin necesidad de ejercer el poder de verdad.

Maquiavelo se detuvo un instante, observó el cuadro del Emérito y sonrió con cierta admiración.

—Si hubiera tenido más astucia, habría sido digno de otro Príncipe. Yo mismo podría haber escrito un tratado inspirado en él. Porque si algo entendió a la perfección, fue que el fin justifica los medios. No dudó en manipular, en recompensar a los leales, en castigar a los disidentes, en moldear la realidad a su favor. Y eso, señores, es la esencia del poder.

Los tres espectros asintieron, y Maquiavelo, con una última mirada al cuadro del Emérito, se alejó.

Pero no sin antes dejar su sentencia final:

—Y así, derrotado, se marchó a rumiar su rabia en un despacho que había arrebatado a otro, llevándose consigo un ordenador carísimo que debía haber dejado a su sucesor. No por necesidad, sino por despecho. Y como última venganza, volvió a aparcar su coche nuevo en las plazas reservadas a los servicios oficiales, aferrándose a los símbolos de un poder que ya no le pertenecía. Porque cuando el poder se pierde, solo queda el patetismo de los gestos pequeños: la mezquindad disfrazada de dignidad, la arrogancia convertida en una farsa, el eco de una autoridad que ya nadie respeta.

Freud, Jung y Marx intercambiaron miradas. Luego, Freud exhaló el humo con paciencia.

—Al menos nos deja una gran tragedia que analizar.

Todos rieron mientras el cuadro del Emérito parecía observarlos con impotencia, atrapado en la imagen de un pasado que jamás volvería.

Deja un comentario