Por Fernando Quirós

Este texto es una invención literaria que no pretende retratar hechos reales ni personas concretas. Sin embargo, el poder, como el eco en un salón vacío, resuena hasta que se extingue. Si en estas líneas alguien encuentra reflejos de instituciones académicas, figuras de autoridad o dinámicas de influencia, no es coincidencia, sino prueba de que la historia, con sus ciclos de ascenso y caída, repite sus patrones con una precisión implacable. La ilusión de permanencia es el engaño más antiguo del poder, y su desmoronamiento, el desenlace más predecible.

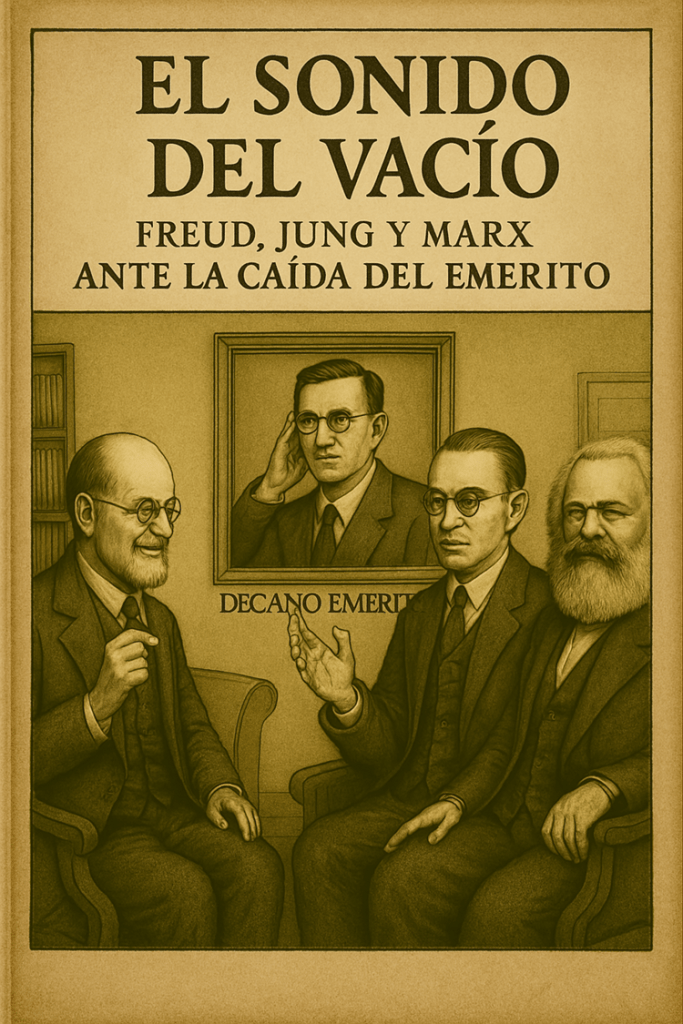

En un espacio fuera del tiempo, donde las ideas se cruzan y los espectros debaten, tres figuras se reunieron para analizar el destino de un hombre que alguna vez creyó gobernar la academia. Sigmund Freud, Carl Jung y Karl Marx, sentados en torno a un diván vacío, observaban el eco de la caída del Decano Emérito, un hombre que confundió el sonido de su propia voz con el aplauso de la historia.

El despacho del Emérito, ahora desierto, aún conservaba los vestigios de su reinado: libros alineados con precisión obsesiva, diplomas enmarcados como trofeos, discursos escritos con la pompa de un estadista. Pero el teléfono ya no sonaba. Nadie lo llamaba. Nadie le consultaba. Nadie le esperaba.

Freud, con su mirada penetrante y su eterno cigarro espectral, fue el primero en hablar.

—El Emérito es un caso de manual —sentenció—. Su narcisismo lo llevó a construir una imagen idealizada de sí mismo, rodeándose de seguidores que reforzaban su ego. Pero, como todo narcisista, su identidad dependía de la validación externa. Cuando el aplauso cesó, cuando el poder se desvaneció, quedó atrapado en el vacío de su propia psique.

Hizo una pausa, observando el diván vacío como si el Emérito aún estuviera allí, esperando su diagnóstico.

—Pero hay más. Su obsesión por el control, por moldear la facultad a su imagen y semejanza, revela un complejo de Edipo no resuelto. Quiso ser el padre absoluto de la institución, eliminar a sus rivales, perpetuar su legado a través de un sucesor dócil. Pero, como Edipo, su destino estaba marcado por la ironía: el hijo simbólico que eligió terminó por destronarlo.

Jung, con su aire contemplativo, asintió, pero no sin matices.

—No podemos reducirlo solo al narcisismo y al complejo de Edipo, querido Freud. El Emérito vivió su propia mitología, tejió su destino como un héroe trágico. Se vio a sí mismo como un Quijote, un Prometeo, un Ícaro. Su inconsciente colectivo estaba plagado de arquetipos que justificaban su lucha.

Freud levantó una ceja.

—¿Arquetipos?

Jung sonrió con paciencia.

—Sí, Freud. El Emérito no solo construyó su imagen, sino que la tejió con los hilos de los grandes relatos de la humanidad. Se vio a sí mismo como el Héroe, el que lucha contra fuerzas oscuras, el que desafía el destino. Pero como todo héroe, su viaje tenía un final inevitable: la caída.

Hizo una pausa, como si pudiera ver el hilo invisible que conectaba al Emérito con los mitos de antaño.

—También encarnó el Viejo Sabio, el guardián del conocimiento, el maestro que cree poseer la verdad absoluta. Pero el problema con este arquetipo es que, cuando el discípulo crece, el maestro se vuelve prescindible. Su sucesor, aquel que debía perpetuar su legado, terminó por liberarse de su sombra.

Freud sonrió con ironía.

—Ah, Jung, siempre buscando arquetipos en todo. Pero dime, ¿no es acaso su obsesión por el heroísmo una manifestación de su complejo de superioridad? Creyó que su lucha era épica, que su resistencia era noble, pero en realidad solo temía enfrentarse a su propia insignificancia.

Jung no se inmutó.

—El Emérito también encarnó el Trickster, el embaucador que desafía las reglas, que se cree más astuto que el sistema. Abrió aulas cuando el rector ordenó cerrarlas, desafió la autoridad con la audacia de Prometeo. Pero como el titán, su desafío no quedó impune.

Marx, con su gesto severo, exhaló con impaciencia.

—Hablan de su mente, de sus símbolos, pero olvidan lo esencial: la estructura. El Emérito no cayó por su psique ni por sus mitos, sino porque el sistema que lo sostenía dejó de necesitarlo. Creyó que su influencia era eterna, pero la academia es un engranaje que no se detiene por un solo hombre. Cuando dejó de ser útil, fue descartado. No es un héroe trágico, es un burgués que perdió su posición en la maquinaria del poder.

Freud levantó una ceja.

—Ah, Marx, siempre reduciendo el alma humana a la lucha de clases. Pero dime, ¿no es acaso su obsesión por el poder una manifestación del deseo reprimido? ¿No es su caída el resultado de una pulsión de muerte que lo llevó a desafiar la estructura hasta ser devorado por ella?

Jung intervino, conciliador.

—Tal vez ambos tengan razón. Su historia es la de un hombre que creyó ser más grande que la realidad, que confundió su voz con la historia misma. Pero, al final, la historia no perdona.

Hubo un silencio. Los tres espectros se miraron, como si por un instante hubieran agotado el tema. Jung fue el primero en hablar.

—Tal vez hemos dedicado demasiado tiempo a este hombre. Su historia, aunque revestida de símbolos y arquetipos, no es más que la repetición de un patrón común: el líder que confunde su propia voz con la historia, el hombre que cree que su legado es eterno cuando en realidad es efímero.

Freud asintió, apagando su cigarro espectral con un gesto de indiferencia.

—Un caso interesante, sí, pero no excepcional. Su narcisismo, su complejo de Edipo, su pulsión de muerte… todo es predecible. No es un gran personaje trágico, sino un hombre atrapado en su propia ilusión.

Marx, con su gesto severo, se levantó de su asiento.

—Un burgués que creyó que el poder era suyo por derecho, que ignoró las señales de su caída hasta que fue demasiado tarde. No es el primero ni será el último. La historia está llena de estos pequeños déspotas académicos que creen que su influencia es eterna.

Jung sonrió con ironía.

—Entonces, ¿a quién analizaremos ahora? ¿Un verdadero titán de la historia? ¿Alguien cuya caída haya cambiado el curso del mundo?

Freud encendió otro cigarro y exhaló lentamente.

—Tal vez Napoleón. O Alejandro Magno. Al menos ellos no se golpearon la cabeza con un libro y sonaron a hueco.

Los tres espectros rieron con una mezcla de burla y resignación. El Emérito, en su despacho vacío, seguía escuchando en silencio. En su mente, aún resonaba el eco del golpe del libro en su cabeza. Y por primera vez, comprendió que el sonido hueco no venía del libro. Venía de él.

Deja un comentario