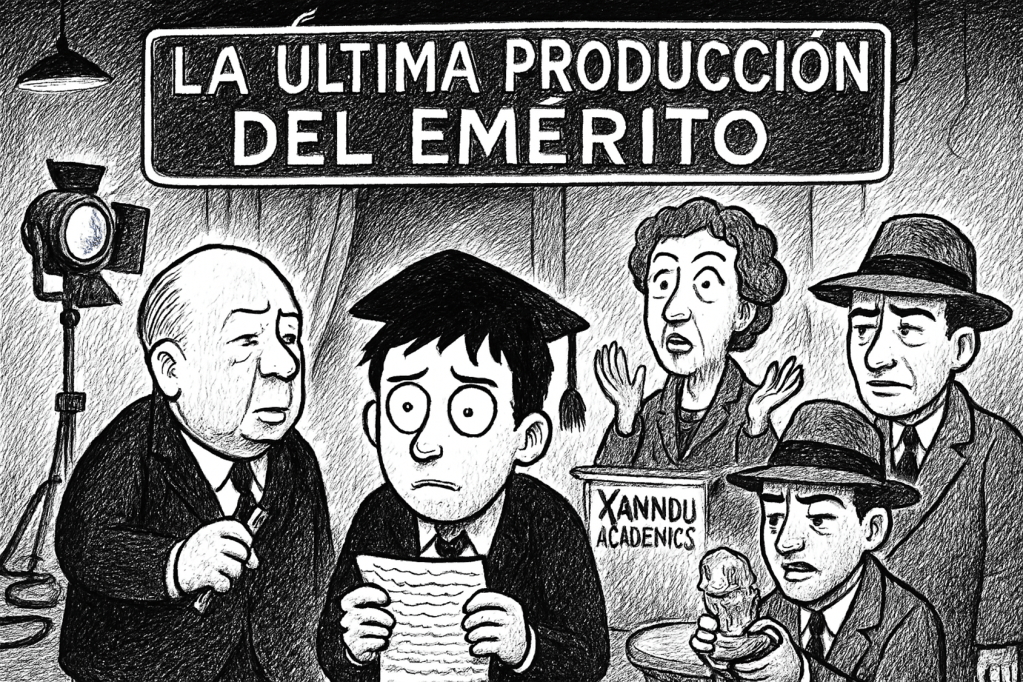

Por Fernando Quirós

Este texto es una invención, una construcción literaria que no pretende retratar hechos reales ni personas concretas. Sin embargo, el cine, como el montaje de Eisenstein, revela más de lo que a veces quisiéramos admitir. Si en estas líneas alguien encuentra ecos de instituciones académicas, figuras de poder o ambiciones desmedidas, no es casualidad, sino consecuencia inevitable de que la realidad, con sus giros de guion y sus personajes excesivos, tiende a imitar el cine más de lo que el cine imita a la realidad.

El Emérito era Productor. No un productor cualquiera, sino uno de esos que creían que el cine —su cine— podía cambiar el mundo. Durante años, había dirigido la gran producción de la facultad con la seguridad de un David O. Selznick, convencido de que su visión era la única posible, de que su legado sería eterno, de que su nombre quedaría impreso en los créditos finales de la historia académica.

Había creado en la facultad una Escuela de Producción y presumía de ello, presentándola como su gran obra maestra, su Lo que el viento se llevó. Sin embargo, la realidad era menos grandiosa: un simple apaño para proyectar preestrenos en la facultad. Allí no se enseñaba nada. La escuela no tenía alumnos. No era un espacio de aprendizaje, sino un decorado vacío, un plató sin actores, un escenario donde él podía seguir interpretando su papel de gran productor.

Al estilo de Ubú President, había construido su reino académico con la torpeza de un dictador grotesco, creyendo que su autoridad era incuestionable, que su poder era absoluto, que su visión era la única válida. Se rodeaba de aduladores que repetían sus palabras como si fueran dogma, de un Aedo que narraba sus gestas con la grandilocuencia de un guion de propaganda. Sin embargo, su reinado no era más que una farsa, un espectáculo absurdo donde las reglas cambiaban según su capricho y donde la realidad, implacable, acababa por imponerse.

Tal como El Gran Dictador de Chaplin, había jugado con su mundo académico como si fuera el globo terráqueo de la famosa escena, lanzándolo al aire con la ilusión de que su poder era eterno, de que su facultad era su imperio, de que su legado flotaría siempre sobre sus manos. Al final, el globo acabó rompiéndose entre sus dedos, dejando solo los restos de una ambición desmedida y la mirada atónita de quien no comprende que su juego ha terminado.

Era Productor, pero su bajo nivel académico le hacía decir sin sonrojarse que «Comunicación» era Audiovisual e «Información» era Periodismo. Cuando alguien le hizo notar que la «Información» era el proceso y la «Comunicación» el resultado, no entendió nada. Para él, la facultad era un plató, y el conocimiento, un guion que podía reescribirse según sus necesidades.

Para reforzar su visión, llenó las paredes de la facultad con murales. Eran buenos, incluso espectaculares, pero ni uno solo de ellos hacía referencia a periodismo o periodistas. No era casualidad. Él odiaba todo lo que tuviera que ver con el Grado en Periodismo. Su facultad debía parecer un estudio de Hollywood, no una escuela de reporteros.

El set estaba vacío. Las luces se habían apagado. Los actores principales habían abandonado el rodaje. Y el teléfono, que antes sonaba sin descanso con llamadas de guionistas, directores y técnicos, ahora permanecía en un silencio sepulcral.

Había tratado de asegurar su legado colocando a un sucesor que seguiría su guion, preservaría su estilo y dirigiría la facultad como si fuera su propio estudio de cine. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquel heredero empezó a desprenderse de lo innecesario. Y lo innecesario era él.

El Emérito no entendía en qué momento todo había cambiado. Durante años, había construido su imagen con la precisión de Orson Welles en Ciudadano Kane, diseñando cada plano de su gestión para que transmitiera grandeza, rodeándose de fieles que repetían sus palabras como si fueran diálogos escritos por Billy Wilder. Había diseñado un mapa de titulaciones que, aunque ajeno al periodismo, era tan simétrico y tecnológico que debía ser brillante. Ahora, todo parecía desmoronarse.

Tal vez, pensó, el problema no había sido el guion. Porque cuando el proyector se apaga, la película no desaparece.

Al igual que Norma Desmond en El crepúsculo de los dioses, había pasado años convencido de que su estrella nunca se apagaría, de que su regreso sería triunfal, de que el mundo académico aún lo esperaba con los brazos abiertos. La realidad era otra: el público había cambiado, su época dorada había quedado atrás, y su última escena no sería un regreso glorioso, sino un descenso a la oscuridad.

Inspirado por Charles Foster Kane, había construido su propio Xanadú académico, rodeándose de lujos simbólicos, de proyectos grandilocuentes, de seguidores que le aseguraban que su visión era la correcta. Sin embargo, el poder no es eterno, la soledad es el precio de la ambición, y al final, todo se reduce a un simple «Rosebud».

Convencido de que su historia quedaría grabada en la memoria de todos, había creído que su legado sería recordado con nostalgia y respeto, como Rick Blaine en Casablanca. A diferencia de Rick, no había un piano sonando en el fondo, ni un último sacrificio heroico. Solo quedaba el eco de su propia voz repitiendo frases que ya nadie escuchaba.

En un intento de adaptación, como Don Lockwood en Cantando bajo la lluvia, había tratado de ajustarse a los nuevos tiempos, convencido de que su transición al sonido —a la modernidad académica— sería impecable. Sin embargo, su película no tenía un final feliz. Su facultad no era un escenario de baile, sino un plató vacío donde los técnicos habían apagado las cámaras y los estudiantes habían abandonado la sala.

Persiguiendo un sueño, como Humphrey Bogart en El halcón maltés, había buscado una facultad idealizada que nunca existió realmente. Y ahora, al final de su historia, comprendía que su gran proyecto no era más que «el material con el que se fabrican los sueños».

A pesar de todo, aún le quedaba un consuelo: sus másteres propios. Allí sí que daba clase con dedicación, porque en el Grado no había dado ni una en ocho años, acogiéndose a la exención docente del cargo. En los másteres, al menos, seguía siendo el gran productor, el maestro de ceremonias, el director de su propio espectáculo. Y, sobre todo, seguía ganando mucho dinero.

Y cuando la imagen que había construido empezaba a desmoronarse, buscaba respuestas. Se recostaba en el diván, con la solemnidad de un productor que había perdido su estudio, con la fatiga de un director que había visto su película fracasar, con la angustia de un actor que ya no conseguía papeles. Frente a él, el espectro de Alfred Hitchcock observaba con paciencia, listo para desentrañar los mecanismos ocultos de su mente.

Hitchcock lo observaba marcharse y murmuraba para sí mismo:

—Interesante caso. Un Kane sin Xanadú, una Norma sin focos, un Rick sin Casablanca, un Bogart sin halcón maltés, un Ubú sin reino, un dictador sin globo. Pero, sobre todo, un hombre que, al final, ha sido vencido no por sus enemigos, sino por sí mismo.

Así, entre discursos grandilocuentes, metáforas cinematográficas y una facultad que se había convertido en un desierto, el Emérito se despedía, convencido de que su legado sería recordado con reverencia. Como David O. Selznick en su última producción, ignoraba que el cine había cambiado, que los espectadores ya no querían su estilo, que la historia no se escribe con monólogos, sino con hechos. Creyó que su visión transformaría su mundo, pero al final, solo quedaba el eco de su propio fracaso.

Porque cuando el proyector se apaga, la película no desaparece.

Deja un comentario