Por Fernando Quirós

Escribo este texto después de haber tenido una revelación similar a la de Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Como él, he sido cegado por una luz reveladora que me ha transformado. La realidad es múltiple y tiene múltiples interpretaciones, como querría Nietzsche. Por eso, es necesario dar una versión distinta sobre lo que hemos llamado el Octenio Ominoso de Jorge Clemente. Arrepentido, iluminado por esta nueva verdad, escribo este texto en reconocimiento a esos ocho años espléndidos.

Jorge Clemente se ha despedido con dos discursos solemnes: ante la Junta de Facultad y en la toma de posesión de su sucesor. En ellos, recordó con orgullo los logros alcanzados en estos ocho años, siempre con la mirada puesta en el beneficio de todos. Más que un decano, ha sido un paladín, una luz en la oscuridad, un líder que vino a servir y no a servirse, dejando una huella imborrable en la institución.

Sin embargo, hay quienes hablan de un octenio ominoso, como si de Fernando VII se tratase. ¡Qué desatino! ¡Qué trato injusto y difamatorio! Comparar su gestión con los años de un monarca reaccionario es poco menos que una blasfemia académica. Y qué decir de su trato afable y su discurso integrador, cualidades ajenas a cualquier absolutista, pero que en él relucen como lemas áureos en su armadura.

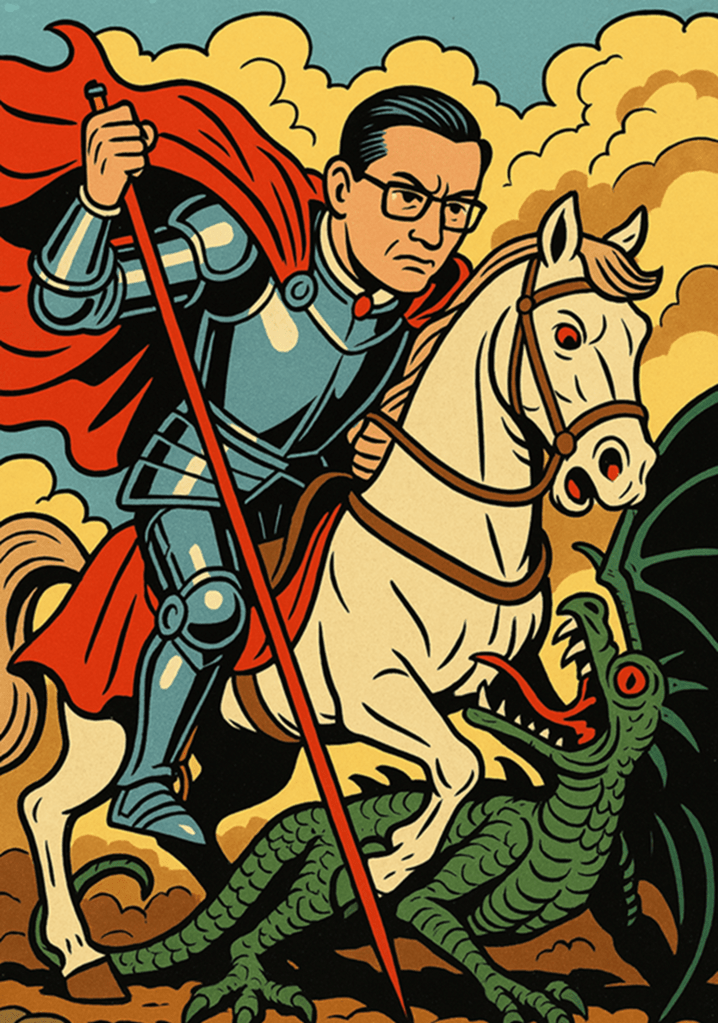

Nuestro decano, digno sucesor de San Jorge, no solo nos protegió de las calamidades como el santo contra el dragón, sino que también desafió las órdenes del rector con la audacia de un héroe trágico.

Cuando el COVID-19 acechaba, él levantó su escudo de protocolos y nos guió con mano firme. Cuando Filomena intentó sepultarnos bajo su manto blanco, él cual cruzado, no permitió que la nieve conquistara nuestras aulas. Y en el apagón, cuando el rector—ese dragón malvado—suspendió la actividad docente, nuestro caballero de la academia tomó una decisión digna de los anales de la historia: ordenó a un conserje abrir las aulas para impartir su máster propio.

Y aún más: no contento con desafiar la oscuridad y la tormenta, nuestro decano, investido como paladín de Isabel I La Bruta, en un acto de suprema valentía, acudió a la guarida del Consejo de Gobierno, donde el rector se atrincheraba, y allí mismo exigió su rendición. Porque claro, ni la pandemia, ni la tormenta, ni la falta de electricidad, ni el rector podían interponerse entre él y su noble misión de iluminar con su sabiduría. ¡Qué privilegio haber sido testigos de semejante gesta!

Fueron estas fuerzas desatadas de la naturaleza y la amenaza del dragón Goyache las que hicieron fracasar su gran proyecto de diseñar un nuevo mapa de titulaciones para la facultad. ¡Qué oportunidad perdida! Era un mapa tan bonito, tan simétrico, tan tecnológico, tan ajeno al periodismo, que sin duda nos habría conducido al Top Ten de las facultades de trivialidad comparada.

El decano también fue un paladín contra los herejes, como Carlos V en Mühlberg, quien combatió la herejía protestante. Él se enfrentó lanza en ristre contra las doctrinas humanísticas que defendían la facultad como un espacio para formar pensamiento crítico. Fue un verdadero martillo de herejes, pero estos, conspirando entre los viejos cortinajes, apuñalaron su proyecto con saña.

Viendo frustrada su misión académica, Clemente no se rindió. Con la tenacidad de un estratega medieval, reorganizó sus fuerzas y aguardó el momento oportuno para arrebatarle al temible Dragón Goyache el codiciado puesto de rector. Se atrincheró en la facultad, fundando la ilustre Orden Clementina de los Estómagos Agradecidos, rodeándose de un séquito de fieles caballeros que, emulando la tradición artúrica, celebraban sus consejos en una lujosa mesa instalada en el majestuoso Salón del Trono. Y como toda gran orden necesita un cronista que inmortalice sus gestas, Clemente tomó una decisión que quedará grabada en los anales de la gestión universitaria: contratar a un Dircom, un hábil escriba que, durante ocho gloriosos años, ha empuñado pluma y espada para traducir los crípticos murmullos del Decano al lenguaje humano, hacer que la facultad parezca inteligente y laboriosa en redes sociales y, por supuesto, desenmascarar a los conspiradores responsables del sabotaje de las aulas informáticas y los estudios audiovisuales (porque, evidentemente, el problema no es la falta de mantenimiento).

Gracias a él, la facultad ha sido testigo de proezas dignas de epopeya: El Paladín de la Orden Clementina logra hazañas increíbles: arregla un grifo, enchufa un cable y pinta un paso de cebra. La Facultad se postra a sus pies.

Pero el gran logro de Jorge Clemente está aún sin narrar: ¡Ah, qué genio incomprendido! Clemente, con su visión revolucionaria, ha conseguido lo que ningún otro académico se atrevió siquiera a soñar: transformar la facultad en un campo de entrenamiento para velocistas. Su método es infalible—los estudiantes llegan con desgana y huyen con una velocidad digna de los Juegos Olímpicos en cuanto suena el timbre.

La facultad, bajo su sabia dirección, se ha convertido en un páramo desolado, un oasis sin agua, un lugar donde la única actividad permitida es la asistencia a clase… y la huida estratégica. Clubs, eventos, vida estudiantil—todo ha sido erradicado con precisión quirúrgica. ¿Quieres anunciar un evento? ¡Buena suerte! Obtener el permiso necesario es más difícil que descifrar un manuscrito medieval en una lengua extinta.

Las asociaciones estudiantiles languidecen en un estado de coma profundo, como si Clemente hubiera decretado que la única forma de vida aceptable es la de un estudiante que respira únicamente para asistir a clase. Y él, desde su trono de autoridad, sonríe satisfecho. Ha logrado su propósito: una generación de estudiantes que solo piensan en el título, sin distracciones, sin emociones, sin alma.

Porque, al final, solo sobreviven los más fuertes… o los más masoquistas. Y es que, en realidad, no hay mejor lugar para trabajar que una facultad. El único inconveniente es que hay estudiantes.

¡Ah, concluyamos sí, porque ya no queda nada más que decir! Con semejante liderazgo celestial y estos logros que harían palidecer a Alejandro Magno, ¿cómo es posible que aún existan esas pobres almas en pena que murmuran sobre un octenio ominoso y osan sugerir que Jorge Clemente Mediavilla ha sido el peor decano en la historia de la facultad? ¡Qué desfachatez! ¡Qué vil calumnia!

Por eso, en un arrebato de alivio y con la elegancia de un poeta renacentista, nuestro insigne decano dejó caer su frase final ante la Junta de Facultad: A cada cerdo le llega su San Martín. Ah, qué manera de cerrar con broche de oro. Sin duda, él imaginaba la escena con la precisión de un carnicero experto: el gorrino abierto en canal, la justicia servida en bandeja.

Pero, ay, los conspiradores—esos seres de moral inmaculada y superioridad académica autoasignada—prefieren otra interpretación. Para ellos, el refrán no es un simple recordatorio de la anatomía porcina, sino una sentencia inapelable: nadie escapa a las consecuencias de sus actos.

Y así, entre cuchillos metafóricos y ajustes de cuentas, se cierra este capítulo glorioso. ¡Qué espectáculo! ¡Qué narrativa! ¡Qué manera de hacer historia!

Deja un comentario